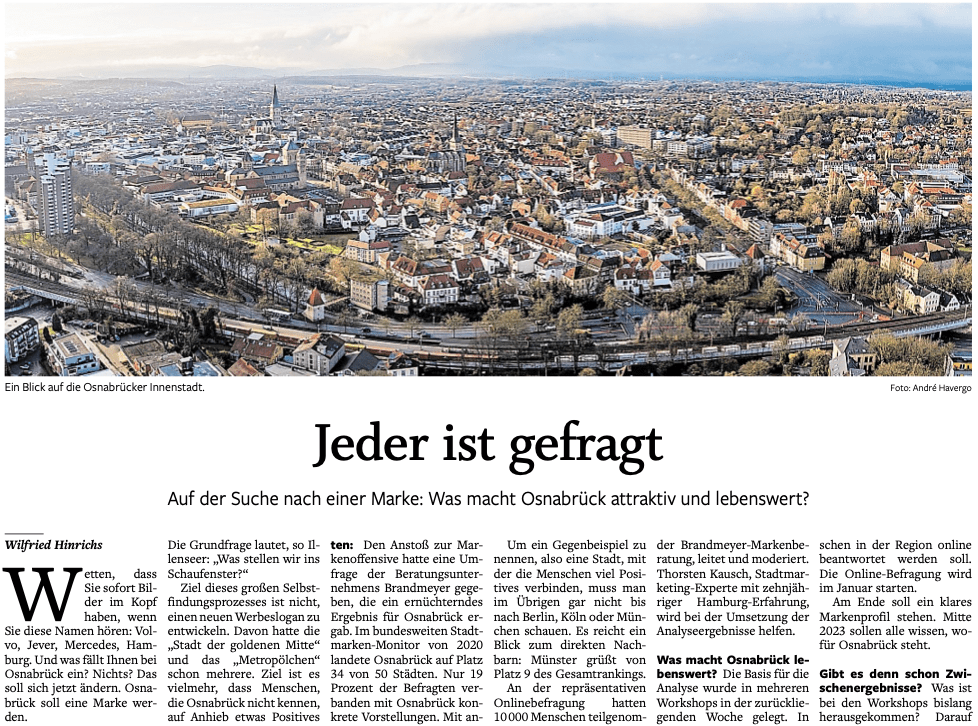

Die Nacht als Standortfaktor?

Die Vorstellung einer Stadt, die 24 Stunden am Tag lebt und pulsiert, fasziniert und inspiriert, lockt und verführt. Besonders die Nachtökonomie – bestehend aus Clubs, Bars, Kultureinrichtungen und anderen Angeboten – trägt wesentlich zur Attraktivität urbaner Räume bei. Sie bietet Arbeitsplätze, zieht Tourist:innen an und schafft eine einzigartige Atmosphäre, die das urbane Lebensgefühl prägt.

Doch in einer Zeit zunehmender Nachverdichtung und steigender Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzer:innengruppen steht die Nachtökonomie auch vor großen Herausforderungen: Wie gelingt die Balance zwischen den Bedürfnissen von Anwohner:innen, Nachtaktiven und Gewerbetreibenden? Welche Modelle und Ansätze gibt es, um diese Herausforderungen zu meistern?

Kurzfassung:

Julia Staron ist Expertin für Nachtökonomie und Quartiersmanagerin in Hamburg. In diesem Artikel wirft sie einen Blick auf die Chancen und Herausforderungen der Nachtökonomie – und zeigt an Beispielen, wie Städte Konflikte vermeiden oder überwinden können.

Die Chancen: Nachtökonomie als Pulsschlag der Stadt

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Chancen der Nachtökonomie. Es ist wichtig, diese zu kennen und klar zu benennen – als starke Argumente für die Nachtökonomie, aber auch als Basis in der Vermittlung und Vermeidung von Konflikten.

Nachtökonomie als Wirtschaftsfaktor

Die Nachtökonomie ist ein signifikanter Wirtschaftsfaktor. Sie schafft wichtige und oftmals barrierearme Arbeitsplätze in der Gastronomie, der Sicherheit, der Kultur und im Transportwesen und trägt relevant zur Wertschöpfung der Stadt bei: Allein in Berlin generiert die Nachtwirtschaft jährlich Umsätze von über einer Milliarde Euro. Und in der Region Hamburg lag die Bruttowertschöpfung der Musikwirtschaft im Jahr 2019 ebenfalls bei über einer Milliarde Euro (Quelle: Studie im Auftrag von Hamburg Music).

Tourismus und Fachkräfte: Nachtleben zieht an

Ein lebendiges Nachtleben zieht nicht nur Tourist:innen an, sondern steigert auch die Attraktivität einer Stadt für Fachkräfte und Unternehmen. Gerade junge, gut ausgebildete Talente bevorzugen Städte mit einem vielseitigen Nachtangebot.

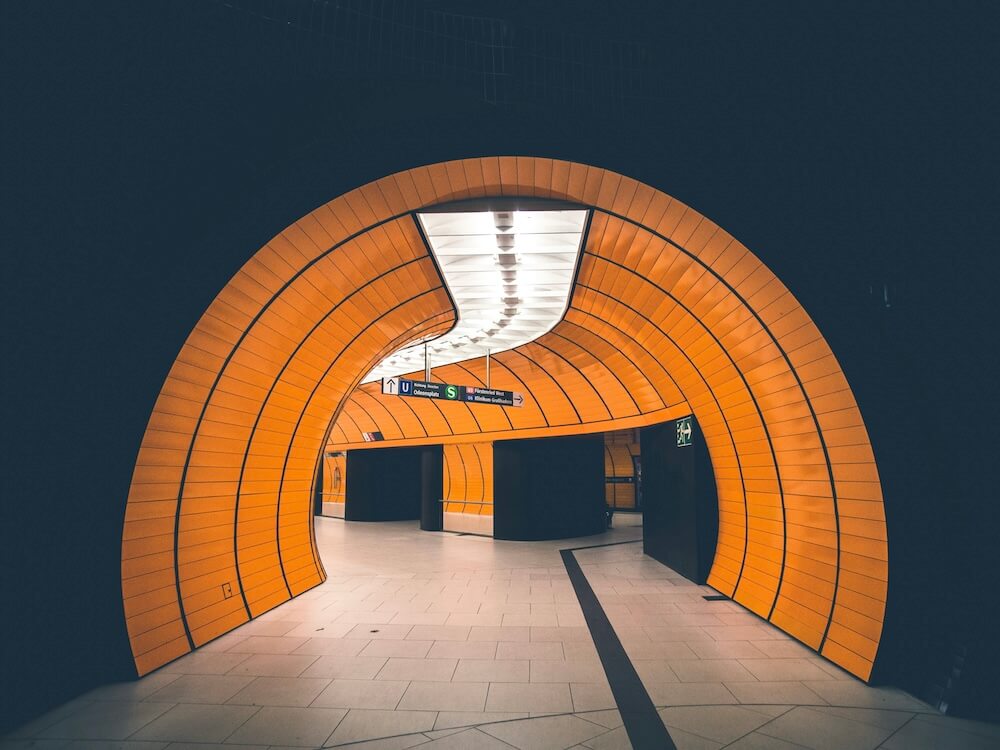

Definition: 24-Stunden-Stadt

Eine 24-Stunden-Stadt funktioniert rund um die Uhr: Wohnen, Arbeiten, Kultur und Versorgung sind auch spät in der Nacht oder früh am Morgen möglich. Das bedeutet auch: Stadt, Betriebe und Verkehrsdienste planen Zeiten und Orte so, dass Menschen sicher unterwegs sind. Der Begriff der 24-Stunden-Stadt stammt vor allem aus dem Bereich der Stadtentwicklung und Stadtplanung.

Nachtökonomie als kreative Keimzelle

Zudem bietet die Nacht Raum für Subkulturen, Kreativität und Innovation, die tagsüber oft keinen Platz finden. So haben sich in Amsterdam beispielsweise Mikrofestivals entwickelt, die als kreative Keimzellen für neue Musikrichtungen gelten.

Begegnen, verbinden, vernetzen – im Nachtleben

Die Nachtkultur ist insgesamt wichtig für den Organismus Stadt: Sie schafft Treffpunkte und Räume für Begegnungen, die die soziale Kohäsion fördern. Studien zeigen, dass Clubs und Bars oft Orte sind, an denen neue Netzwerke entstehen.

Clubs und Bars sind Orte der Musik und Subkultur, aber auch der Begegnung und Vernetzung

Die Konflikte: Lärm, Überlastung und Sicherheit

Nachtleben macht Lärm

An erster Stelle ist der Hauptkonfliktpunkt der Lärm. Anwohner:innen beklagen hauptsächlich die Lautstärke, die mit dem Nachtleben einhergeht. Dazu gehört auch die Diskussion rund ums „Cornern“, also dem Abhängen an Straßenecken, vor allem in der Nacht.

Nachtleben belastet die Infrastruktur

Verdichtete Innenstädte bringen Gewerbetreibende, Bewohner:innen und Nachtschwärmer:innen in direkte Nachbarschaft und schaffen echte Raumkonflikte – über Parkplätze, Freiflächen und Verkehr.

Nachtleben als Sicherheitsrisiko

Aber auch die Sicherheit spielt in der Gemengelage eine Rolle: Alkohol, Drogen und Gewalt können die Atmosphäre im Nachtleben trüben. London hat darauf mit der Einrichtung von „Night Safety Hubs“ reagiert, die als Anlaufstellen für Menschen in Not dienen. In Hamburg wird gerade seitens des Clubkombinats an Pilotprojekten unter dem Titel „to-be-aware“ gearbeitet, mit ersten Testläufen im Sommer 2025.

„Ich liebe das Nachtleben als Ort der Vielfalt und Entfaltung. Aber ich sehe auch die Konflikte, die daraus entstehen. Jeden Tag, direkt vor meiner Haustüre in Hamburg St. Pauli.“

Wie kann es weitergehen? Modelle zur Konfliktbewältigung

Ansprechbar sein

Viele Städte weltweit haben ihre eigenen Modelle entwickelt, um die Konflikte im Kontext der Nachtökonomie zu adressieren. Egal, welchen Namen diese Projekte erhalten: im Zentrum steht die Konfliktbewältigung. Die Unterschiede sind in der Regel in der Steuerungsstruktur zu finden.

Festzuhalten ist, dass es immer um die Vermittlung zwischen Verwaltung, Anwohner:innen und Nachtwirtschaft geht – also um Kommunikation. Dabei ist die direkte und barrierearme Ansprechbarkeit die Basis des Erfolgs – ob bei der Organisation „Runder Tische“, beim Einsatz für die Bedürfnisse der Nachtwirtschaft oder bei der Entwicklung von Strategien für eine nachhaltige Nachtökonomie.

Strategisch denken, koordiniert handeln

Ein Schwerpunkt sollte die strategische Entwicklung und Integration der Nachtökonomie in städtische Planungsprozesse sein. Nur so gelingt eine echte Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung. In Berlin haben Nachtbeauftragte beispielsweise erfolgreich an der Erstellung eines Lärmaktionsplans mitgewirkt. In Amsterdam gibt es einen Nachtbürgermeister, der zum Beispiel eine Kampagne für verantwortungsvolles Feiern koordiniert. Und in München vermitteln Konfliktmanager des Allparteilichen Konfliktmanagements (AKIM) zwischen Feiernden und Anwohnenden.

Ein spezialisierter Ansatz, wie er beispielsweise in Zürich verfolgt wird, fokussiert sich auf die kulturellen Aspekte des Nachtlebens. Hier geht es darum, kulturelle Veranstaltungen zu fördern und gleichzeitig Konflikte mit Anwohner:innen zu reduzieren. In Zürich wurde ein „Kulturfonds Nacht“ eingerichtet, der innovative Projekte unterstützt.

Lösungsansätze testen und kombinieren

Viele Städte arbeiten bereits an Lösungen, um die Konflikte zu überwinden und zwischen den Anspruchsgruppen zu vermitteln. Im Idealfall setzen diese an mehreren Punkten gleichzeitig an:

- Partizipation: regelmäßige Dialogformate zwischen Anwohner:innen, Gewerbetreibenden und Nachtaktiven. In Basel gibt es beispielsweise monatliche Nachbarschaftsforen.

- Technologische Innovation: Lärmsensoren und digitale Tools, um Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen. Barcelona testet aktuell eine App, die Echtzeitdaten zu Lärmbelästigung sammelt und auswertet.

- Stadtplanung: räumlicher Trennung von sensiblen Wohnbereichen und Nachtökonomie sowie Schaffung von „Ruhezonen“. Die Umgestaltung des Londoner Stadtteils Soho zeigt, wie durch kluge Planung Konflikte reduziert werden können.

- Bildung: Aufklärungskampagnen für respektvolles Verhalten im öffentlichen Raum begleiten das Konfliktmanagement. In Sydney wurde eine Kampagne gegen Littering (Vermüllung) erfolgreich umgesetzt. In Hamburg setzt man auf „Lieb Sein“.

- Kooperation: Vernetzung zwischen Kultur- und Nachtwirtschaft zur Entwicklung gemeinsamer Konzepte. In Melbourne arbeiten Nachtclubs und Theater an interdisziplinären Programmen.

Plakat der Kampagne Lieb sein! im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Das Thema: Rücksicht zeigen, Lärm reduzieren – vor allem nachts zwischen Bars und Partys

Mein Fazit

Die Nachtökonomie ist unverzichtbar für pulsierende urbane Räume. Sie bringt jedoch auch Konflikte mit sich, die durch kluge Steuerung und Vermittlung gelöst werden können. Die verschiedenen Modelle – von Nachtbürgermeister:innen bis zu technologischen Hilfen – entfalten nur im Zusammenspiel mit partizipativen und strategischen Ansätzen ihr volles Potenzial.

Eine Stadt, die 24 Stunden lebt, braucht letztlich einen ausgewogenen Mix aus Innovation, Dialog und Planung, um die Interessen aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen.

Bild-Credit: Unsplash.com, Pixaby

Julia Staron

ist Projektleiterin bei der Stadtmanufaktur, Künstlerin und Quartiersmanagerin im BID Reeperbahn in Hamburg